Una niña abre su libro por primera vez. Observa unos signos misteriosos. Su maestro los está dibujando muy grandes en la pizarra y dice: “¡Es la letra A!”. Acaba de iniciarse la apasionante aventura (o el duro trabajo) de aprender a leer. Todo depende de un cerebro asombrado y su mente curiosa.

Asombro y curiosidad empujan al ser humano a buscar el sentido a todo lo que le rodea. Y a aprender.

Aunque esta capacidad de aprender es máxima durante la infancia, no tiene por qué detenerse a largo del resto de la vida, pues el cerebro es un órgano que sigue formándose permanentemente. Unas neuronas unidas a otras, a través de sinapsis, establecen y modulan circuitos: es lo que se denomina plasticidad neuronal.

Desde una humilde babosa al ganador de un Nobel, todos los animales comparten esa capacidad innata de asociar un cambio externo (estímulo) a una modificación interna de sus circuitos neuronales (respuesta), que se traduce en un nuevo comportamiento (o sea la conducta aprendida). Así, la persistencia de ciertos estímulos provocará que se potencien algunas sinapsis, mientras que otras se debilitan. Aprender es, por tanto, una característica inherente a la naturaleza de los sistemas nerviosos.

Cómo aprende nuestro cerebro

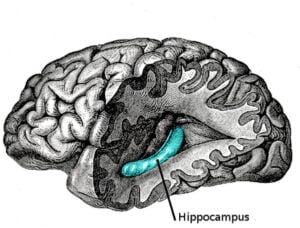

La estructura relacionada con consolidar el aprendizaje es el hipocampo, ayudado por densas conexiones establecidas por otra estructura, la amígdala, que lo unen al hipotálamo y amplias áreas corticales. Esto permite que haya una fuerte conexión entre lo que emociona y lo aprendido.

Pero no basta con saber algo, sino que también hay que poder utilizarlo. En esta tarea resulta fundamental el lóbulo medio temporal, activo cuando se memorizan cosas. Por otra parte, la corteza prefrontral ventromedial predice cuándo será necesaria esa información.

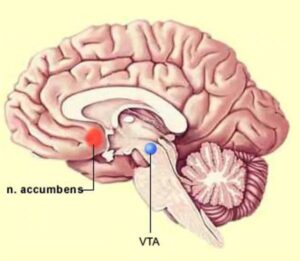

Ahora bien, nada se consigue si no se desea. De este último requisito se encarga un centro de recompensa y placer: el núcleo accumbens. De él dependen la motivación, la capacidad de logro y la planificación.

Con todo esto el cerebro está preparado para adquirir, continuamente, nuevos conocimientos y habilidades que resultan imprescindibles para adaptarse a un medio cambiante y disfrutar con ello. La clave está en cómo lo hará.

¿Sufrir o jugar?

Desde el principio los investigadores asociaron el esfuerzo (y hasta el sufrimiento) con el aprendizaje. Se trataba de pautas derivadas de la exposición a estímulos de los que habría que huir (clásicamente denominado “aprendizaje por aversión”). Sin embargo, los mecanismos de recompensa también mostraron, muy pronto, su eficacia para conseguir conocer el mundo y conectar al individuo con él.

Aquí donde aparece el valor adaptativo del juego.

Existen muchas evidencias de que el juego es una pieza fundamental durante el crecimiento, sobre todo en primates. De hecho, no es casual que las etapas más juguetonas (infancia y juventud) coincidan con las fases de mayor desarrollo encefálico y formación de conexiones (sinaptogénesis).

Jugar tiene un coste, por lo que si se mantiene es por los beneficios evolutivos que conlleva. El juego nutre todos los aspectos madurativos y constituye la base para el éxito en la obtención de habilidades cognitivas, sociales, físicas y emocionales. Además, ¡es muy divertido!

Aprender jugando permite repetir (entrenar) pautas que se perfeccionan mientras se estimulan los circuitos neurales de recompensa. Por ejemplo, en algunas comunidades de chimpancés se han visto sujetos que cuidan piedras o pequeñas ramas a modo de muñecas, mientras otros grupos se incordian y pelean entre ellos.

Lo interesante es que, aunque la conducta lúdica recuerde a la conducta auténtica, quienes la llevan a cabo de alguna manera saben que no está sucediendo de verdad. Para ello cuentan con señales comunes centradas en poner “cara de juego”. En ella, la posición de la boca es fundamental. Tanto, que no solo la reconocen los primates sino también otros grupos animales.

Estos juegos permiten gestionar tensiones y perfeccionar conductas de cuidado, apaciguamiento o jerárquicas.

Jugar es la base de comportamientos sociales más complejos como la cooperación (con la empatía que ello requiere). También se ha propuesto que el juego podría fomentar la creatividad y hasta la cultura, lo que explicaría lo ocurrido entre macacos en Japón, donde se han difundido estrategias manipulativas más allá de la comunidad original.

En definitiva, jugar es un modo muy eficaz de aprendizaje con el que explorar el mundo y experimentar con situaciones de la vida real sin peligro. Hasta en El Quijote se afirma que la letra con sangre entra, pero la neurociencia nos aporta muchos datos sobre cómo se aprende en realidad. Si bien es cierto que se puede aprender del dolor, no lo es menos que también enseña lo que divierte. Muy probablemente, con mucho más éxito.

Susana P. Gaytan, Profesora Titular de Fisiología, Universidad de Sevilla

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.